Windkraft im Weingut

Windenergie ergänzend im Weingut Nutzen? Top? Flop? Etwas dazwischen?

Hier vorab die Zahlen, fakten aktuell:

Windpower: 180 W

Mittelwert 24h: 66,0 W

Mittelwert 30 Tage: 26,4 W

Mittelwert insgesamt: 28,9 W

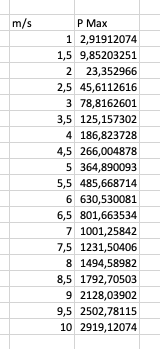

Abb. 1 24 Stunden

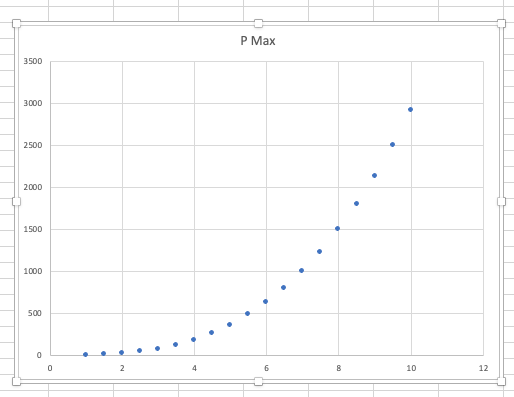

Abb. 2 Leistungssumme Verteilung Leistung > 0

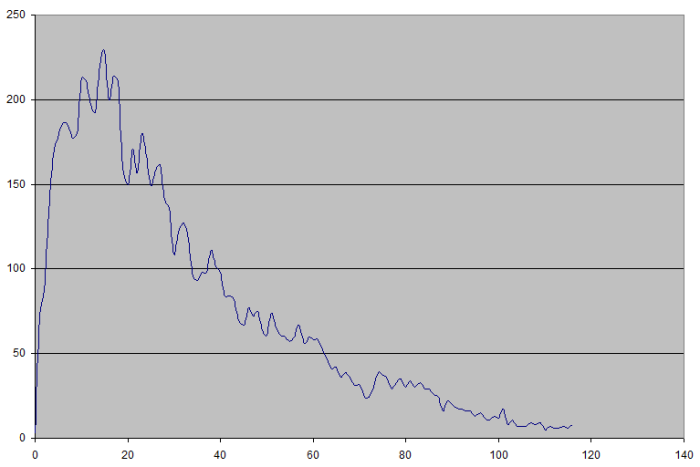

Abb. 3 Leistungsverteilung

Abb. 4 Stundenverteilung Tagesverteilung 0:00 - 23:59 nach Stunden

Im Jahr 2013 bauten wir unsere Weinprobe und Mitarbeiterwohnung, zur Beheizung wurde eine Wärmepumpe dazu verbaut. Damals reifte auch der Wunsch nach möglichst unabhängiger Stromversorgung für deren Betrieb und da das Betriebsdach bereits mit Photovoltaik bestückt war auch der Wunsch die Lücken nachts und im Winter zu schließen.

Dies sollte per Windkraftanlage erfolgen, da unsere landwirtschaftliche Aussiedlung erhöht etwas abseits des Dorfes steht schien dies naheliegend.

Die erste Ernüchterung folgte, als nach der Standortwahl zunächst über ein Jahr eine Windmessung erfolgte um den Ertrag abschätzen zu können. Nach einem Jahr stand gerade mal im Mittel 2,6 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit (m/s) im auf dem Zähler.

Wir sind im Binnenland, Kreis Südliche Weinstraße, das da keine riesigen Windgeschwindigkeiten sind war eigentlich klar, doch gefühlt geht hier eigentlich immer Luft, doch so wenig, das überraschte dann doch.

Es folgt die erste Errichtung einer kleinen Windkraftanlage mit 9,5 Meter Mast, die nach kaum einem Jahr wegen Konstruktionsmängeln havarierte. So ging es hin und her, Reparatur, Umbau, Defekt, usw..

Nun 2022 wurde eine Komplettanlage errichtet, die auch recht gut läuft.

Anlagenbeschreibung:

Horizontalläufer, also die Rotorwelle verläuft waagerecht, wie man es auch von den großen Anlagen kennt,

3 Rotorblätter,

3,2 Meter Rotordurchmesser,

permanenterregter Generator, er hat also Dauermagnete verbaut, eine der effektivsten Formen von Generatoren.

Mast 9,5 Meter Stahlrohr, klappbar, mit Seilen abgespannt auf einem Betonfundament, ein würfelförmiger Klotz mit einer Kantenlänge von je 2,2m im Boden versenkt mit natürlich reichlich Bewehrungsstahl.

Für die Standsicherheit wurden drei Sturmsicherungen verbaut, zum einen kann die Windfahne, die den Generator immer gegen den Wind dreht bei zu hohem Druck weg klappen,

zudem wurde ein automatischer Kurzschlussschalter eingebaut, der den Generator bei zu hoher Leistung ausbremst und eine manuelle Überlastabschaltung nochmals zusätzlich.

Was kann eine solche Anlage liefern?

Um dies einschätzen zu können muss man sich etwas mit der Theorie der Windkraft befassen.

Das Prinzip ist, ein Luftstrom bewegt sich durch oder an einer Vorrichtung vorbei, bewirkt eine Krafteinwirkung die in irgendeiner Form genutzt wird.

Doch wie groß ist diese Kraft, was steckt da an Energie drinnen?

Wind ist zunächst mal Luft, also bewegte Luft, Luft besteht hauptsächlich aus Gas, Stickstoff, Sauerstoff etc..

Luft hat auch ein Gewicht, also ist Wind ein bewegtes Gewicht, oder eine bewegte Masse an Luft.

In der Physik werden bestimmte Buchstaben für bestimmte physikalischen Größen verwendet,

E für Energie, m für Masse und v für die Geschwindigkeit.

Berechnen wir also die enthaltene Energie im Wind, so gilt die Formel

Energie = (Masse / 2) * Geschwindigkeit² ... die Geschwindigkeit geht im Quadrat (!) in die Energie ein.

E = 1/2 * m * v²

So weit so gut, doch wie schwer ist die Luft, welche Masse hat sie?

In das Gewicht der Luft, also die Masse gehen viele Faktoren ein. Das ist zum einen die Zusammensetzung, also die Gase, die sind relativ konstant.

Dann die Temperatur, heiße Luft ist deutlich leichter als kalte, kann man bei Heißluftballons manchmal am Himmel bewundern.

Natürlich die Höhe über Meeresspiegel, also das Gewicht der darüber stehenden Atmosphäre, oben auf dem Berg ist die Luft dünner als unten am Meer.

Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft, also Wasserdampfgehalt bzw. Luftfeuchte.

Auch die Wetterlage, also der Luftdruck geht natürlich mit ein.

Details kann der geneigte Leser im WWW zuhauf finden, daher gehe ich an dieser Stelle nicht näher darauf ein und verfahre mit einem Mittelwert bei 15°C von 1,2250 kg pro m³

Wikipedia Luftdichte

Weht also an einem feinen Frühlingstag ein laues Lüftchen mit einer Geschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde (=3,6 km/h), so kann man für den Kubikmeter einsetzen:

E = 1/2 * 1,225kg/m³ * (1m/s)²

E = 0,6125 Joule = 0,6125 Nm

tun wir das mal für 5 m/s (18 km/h)

E = 1/2 * 1,225kg/m³ * (5m/s)²

E = 15,31 Joule = 15,31 Nm

bei 10 m/s (36 km/h)

E = 1/2 * 1,225kg/m³ * (10m/s)²

E = 61,25 Joule = 61,25 Nm

Man sieht schon den hier quadratischen Zusammenhang, eine Verzehnfachung der Geschwindigkeit gibt eine Verhundertfachung der kinetischen Energie, also der Bewegungsenergie.

Nun wissen wir welche Energie in der Bewegung steckt, doch welche Energie wirkt nun auf unseren Rotor ein?

Nun, Radio Eriwan würde wohl sagen: "Das kommt darauf an."

Es kommt eben doch auf die Größe an, genauer auf die Fläche und zwar auf die Wirkungsfläche. Der Wind strömt und wirkt auf die Konstruktion und verrichtet dabei Arbeit indem sich etwas bewegt. Dies gilt grundsätzlich für alle Windkraftanlagen, ob dies irgendwelche schwingenden Stäbe, vertikale- oder horizontale Windkraftanlagen, ganz egal.

Bei den Horizontalläufern ist es die von den Rotorblättern überstrichene Kreisfläche, egal ob Kinderwindrädchen oder Großanlage, die Kreisfläche ist maßgeblich.

Kreisfläche berechnet sich bekanntlich aus Durchmesser geteilt durch 2 (= Radius r), im Quadrat mal Pi, also

A = (D/2)² * Pi

A = r² * Pi

Bei einem Windrad mit 1m Durchmesser ist das:

A = (0,5m)² * 3,14159 = 0,785m²

Bei unserem Windrad

A = (1,6m)² * Pi = 8,04m²

Und nun wird es interessant, obig hatten wir bei der Energie Nm, also Newton * Meter, hier kommen nochmal Meter im Quadrat dazu, also Meter mal Meter im Quadrat ergibt m³!

Die ganzen Formeln kann man zu einer einzigen zusammenfassen und daraus ergibt sich Leistung P:

P =(Luftdichte*r²*Pi*v³)/2

Setzen wir also unser Windrad bei 1m/s Wind ein, so erhalten wir

P = (1,225kg/m³ * (1,6m)² * Pi * (1m/s)³)/2 = 4,9W

Der Wind wirkt also bei 1m/s auf den Rotor mit 4,9 Watt Energie

Bei 5m/s:

P = (1,225kg/m³ * (1,6m)² * Pi * (5m/s)³)/2 = 615 W

Bei 10m/s:

P = (1,225kg/m³ * (1,6m)² * Pi * (10m/s)³)/2 = 4926 W

Große Zahlen sollte man denken, wenn man sich veranschaulicht, dass ein Mensch beim Radfahren 100 Watt ne ganze Weile treten kann ist das schon sehr beachtlich ... wenn nicht, ja wenn nicht der Teufel im Detail stecken würde.

Die Nutzung dieser Energie ist limitiert, lässt man den Wind frei strömen behält er die Energie und trägt sie wo anderst hin, bremmst man ihn voll ab, wie z.B. n Schild es macht, dann strömt der Wind darum herum, verrichtet aber keine Arbeit und darum ging es doch eigentlich.

Da haben sich auch früher schon gelehrtere Leute als wir darüber den Kopf zerbrochen und ein Herr Betz hat da ein bis heute unumstößliches Gesetz postuliert, wonach nur 16/27 der Windenergie prinzipiell entnommen werden kann (also rund 59%)

Wikipedia Betzsches Gesetz

Also unsere Anlage bei

1 m/s -> 4,9 / 27 * 16 = 2,9 Watt

5 m/s -> 615 / 27 * 16 = 364 Watt

10 m/s -> 4926 / 27 * 16 = 2940 Watt

Bei 10m/s wären also absolutes Maximum rund 3kW möglich, doch selbst Großanlagen kommen dieser Grenze nur nahe, je kleiner die Anlage um so gewichtiger gehen zusätzliche Verluste wie Reibung der Lager des Generators, Aerodynamik der Rotorblätter, Wärmeverluste im Generator, Verluste auf Leitungen usw. usf. in das Gesamtsystem ein.

Dies wäre die Maximalleistung nach Betz:

Markant der deutliche steile Anstieg mit zunehmendem Wind. Warum nur bis 10m/s werden Sie sich fragen, warum nicht 12, 15 oder 20m/s?

10 Meter pro Sekunde ist oft der Bemessungswert, Windgeschwindigkeiten darüber kommen recht selten vor, zu selten um darauf eine Anlage auszulegen diesen Winden zu widerstehen, wie beschrieben, die Energie steigt ja kubisch an und entsprechend wären die Anforderungen an Material, Mast, Fundament etc., auch die Großanlagen beginnen darüber hinaus meist ihre Leistung zu drosseln indem sie die Rotorblätter kippen. Man beachte, die Kraft wirkt nicht nur auf den Rotor, sondern auch über den Mast auf das Fundament, mit Hebel.

Soweit zur Theorie, was ist nun mit der Praxis?

Obig finden Sie 4 Abbildungen und Werte die im folgenden erklärt werden zur Verdeutlichung.

Abbildung 1 ist das Aktuelle Log der Leistung der letzten 24 Stunden in Intervallen von 10 Minuten. Man sieht, dass der Wind doch recht dynamisch weht ... oder auch nicht.

Bei Abbildung 2 geht es schon ans Eingemachte, die Energiesumme über die ganze Betriebszeit, hier wird der jeweilige gemessene Stromertrag mit der Dauer multipliziert, links natürlich die Null, es zeigt sich, dass die Anlage meist im niederen Leistungsbereich läuft, noch deutlicher ist dieser Sachverhalt in der

Abbildung 3, der Leistungsverteilung, hier wird einfach die Häufigkeit der jeweiligen Leistung gezählt, heraus sticht deutlich die Null, also die Betriebsstunden in denen die Anlage sogar u.U. dreht, aber keine nutzbare Energiemenge generiert wird. Die hohe Leistung kommt nur in wenigen Zeiteinheiten tatsächlich vor.

Hier mal zum Vergleich das selbe Diagramm aus den SMARD-Daten Deutschlands im 15-Minuten-Raster aus komplett Kalenderjahr 2021 On- und Offshore:

X-Achse ist Leistung in GW

Y-Achse ist Produkt aus Leistung mal Zeit

Messgerät ist im übrigen ein geeichter Stromzähler.

Häufig wird für die Windkraft mit dem Argument, der Wind weht auch nachts, argumentiert. Um dies zu untersuchen wurde die

Abbildung 4 erstellt, bei der die Leistungssummen auf die Uhrzeitstunden gruppiert wurden.

Bei meiner Anlage bestätigt sich, was ich auch vor Jahren gemessen hatte, ja, er weht auch nachts, aber deutlich weniger.

In der Messung hatte ich eine n Unterschied in der Tag-Nacht-Verteilung von 2:1 in der Geschwindigkeit gemessen. Wie wir obig sehen geht die Geschwindigkeit mit v³ in die Leistung ein und dies manifestiert sich auch hier in unserer kleinen Anlage in Abbildung 4. Die Sonne treibt auch den Wind und damit ergibt sich ein Gleichlauf mit PV statt diese im Tageslauf zu ergänzen.

Bei der Windkraft im Binnenland fehlt es unseres Erachtens an echter Transparenz.

1. Die Anlagen werden meist mit ihrer Abregelleistung bzw. Maximalleistung beworben. Die können diese zwar ggf. erbringen, die Frage ist wie oft sie das real auch tun und es muss zwingend eine detaillierte Standorterkundung voraus gehen. Wir haben das getan und sind daher von der echten Leistung nicht enttäuscht, es ist ok wie es ist, physikalische Gesetze lassen sich nicht per Mehrheitsbeschluss ändern.

2. Auch bei den Großanlagen wird die installierte Leistung oder deren Zubau propagiert, das ist deutlich zu hinterfragen, da die Anlagen wie unsere auch, den größten Teil der Zeit deutlich unter diesen Werten laufen. Hier müssten genormte realistische Ertragszahlen zur Bemessung der installierten Leistung, auch standortbezogen, geschaffen werden.

3. Kleinwindkraft: Kann an sehr windhöffigen Standorten eine Rolle spielen, in Küstennähe z.B. oder als kleine Inselanlagen, für den Regelbetrieb von Einrichtungen im Binnenland ob der Flexibilität nur an wenigen exklusiven Standorten sinnvoll.

Ein schönes Hobby für Leute die gerne (Kopf-) Nüsse knacken und tüfteln.

Minutenlog

1,6

806,3