Nachhaltigkeit

Sehr oft werden wir gefragt, ob ökologischer Weinbau für uns keine Option sei, daher hier unser Statement zum Thema Nachhaltigkeit im Weinbau.

Unser Leitsatz bei den Arbeiten im Weinberg als auch im Weinkeller ist:

Wir sind Pächter unserer Nachfahren.

Daraus ergibt sich, dass die Weinberge eben nicht unser Eigentum sind, mit dem wir verfahren als gäbe es kein Morgen. Auch die, die da nach uns kommen wollen auf den selben Flächen ihr Auskommen erwirtschaften.

Aus diesem Grunde bewirtschaften wir unsere Weinberge nach den Maßstäben der konventionellen Landwirtschaft, aber immer auch das Wohl der Böden und der Kunden im Blick.

Oftmals wird der ökologische Weinbau auf den Satz: "da wird nicht gespritzt" reduziert.

Das ist falsch.

Wahr ist, dass es keinen Weinbau ohne Pflanzenschutz gibt.

Schadpilze machen keine Unterscheidung im Befall der Anlagen. Während im konventionellen Weinbau zahlreiche Mittel verfügbar sind, sind die Hauptwirkstoffe beim biologischen Weinbau Schwefel gegen den echten Mehltau und Kupfersulfat gegen den falschen Mehltau.

Schwefel war in den 90er Jahren Hauptverursacher des damaligen sauren Regens. Kupfersulfat wiederum bildet im Boden feste Verbindungen, kann nicht abgereichert werden und ist toxisch für alle Lebewesen in Gewässern und im Boden, wohin es leider spätestens beim Blattfall im Herbst, gelangt.

Bei den konventionellen Pflanzenschutzmitteln besteht wenigstens die Aussicht, dass im Laufe der Zeit ein Abbau stattfindet, bei Schwermetallbelastungen nicht.

Insektizide, also das was man allgemein mit "Gift" gleichsetzt, werden auch im konventionellen Weinbau mittlerweile kaum mehr eingesetzt und wenn dann nur chirurgisch zielgerichtet.

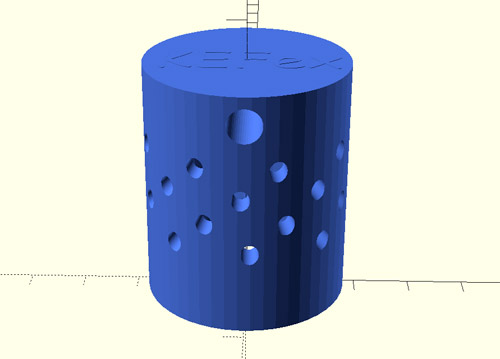

Auch hier beschreiten wir neue Wege. Hier eine unserer Innovationen.

3D gedruckte Fliegenfallen zur Bekämpfung der Kirschessigfliege. Vom CAD-Design bis zur Fertigung, alles im Weingut.

Die Löcher der Falle sind nur so groß, das die Fruchtfliegen eindringen können, Schmetterlinge, Motten, Bienen und Wespen jedoch nicht. Die Falle ist aus PLA (polylactic acid), einem biologisch abbaubarem Kunststoff aus Milchsäure hergestellt.

Auch der Lockstoff in der Falle ist unbedenklich, Wasser, Rotwein und Apfelessig.

Generell ist das Ziel des Pflanzenschutzes nicht, möglichst viel von den Mitteln zu versprühen, sondern nur so viel wie absolut notwendig.

Auch passiver Pflanzenschutz wird bei uns seit 2001 erfolgreich betrieben.

Passiv bedeutet, dass hier keine irgendwie gearteten Mittel eingesetzt werden, sondern das z.B. entweder manuell oder maschinell gezielt Laub aus dem Pflanzenbereich entfernt wird, an dem die Trauben später hängen werden.

Hierdurch werden diese dann der direkten Besonnung ausgesetzt, was die Beerenhaut härter und somit widerstandsfähiger werden lässt, wodurch der Fungizideinsatz, bei gleichzeitig besserer Traubenqualität, minimiert werden kann.

Als positiver Nebeneffekt werden dabei auch mehr und komplexere Aroma- sowie Farbstoffe gebildet, was der Weinqualität wiederum zuträglich ist.

Auch das Reizthema Herbizideinsatz (Glyphosat) nehmen wir sehr ernst.

Um deren Einsatz zu vermeiden verwenden wir verschiedene mechanische Methoden

wie Rollhacke oder hydraulische Bürsten um den Bewuchs unter den Rebzeilen

zu hemmen.

Zum Einsatz kommen auch Rollhacke oder Pflugscheibe je nach Jahr.

In manchen Jahren kommt aber die mechanische Bearbeitung an ihre Grenzen, es würden viele Überfahrten notwendig um den Bewuchs zu unterdrücken. Viele Fahrten bedeuten viel Dieselverbrauch (CO2), hohe Druckbelastung auf das Erdreich (Verdichtung), dann setzen wir auch wohldosiert chirurgisch Herbizide ein.

Düngung.

Natürlich verbringen wir sowohl den Traubentrester als auch den anfallenden Pferdemist unserer Vierbeiner als organischer Dünger in unsere Weinberge. Nur noch in Ausnahmefällen zur Schließung von Versorgungslücken arbeiten wir auch mit Düngemitteln auf mineralischer Basis.

Seit 15 Jahren praktizieren wir auf fast allen Flächen eine sogenannte Winterbegrünung.

Wie es der Name schon sagt werden die Gassen zwischen den Rebzeilen eingesäht, in unserem Falle mit Weizen und Leguminosen.

Der Weizen wird im Juli-August eingebracht und bildet bis zur Ernte eine geschlossene Grünfläche.

Bei seinem Wachstum zieht er aus dem Oberboden alle noch nicht von der Weinrebe aufgenommenen Nährstoffe und bildet daraus seine Grünmasse. Als positiver Nebeneffekt kann der Weizen auch Nähstoffe aufnehmen, die chemisch im Boden für die Weinrebe nicht mehr zugänglich wären.

Die Nährstoffe werden über Herbst und Winter in der Grünmasse konserviert, welche im April wieder umgebrochen wird und als Humus wieder in den Nährstoffkreislauf zurück fließt.

Diese organischen Nährstoffe werden jedoch nicht in einem Schlag umgesetzt, sondern kontinuierlich über den Sommer, somit entsteht kein Überschuss.

In 2020 wurden zusätzlich rund 10% der Fläche mit einer speziellen Pflanzenmischung für Dauerbewuchs ausgestattet, die ganzjährig Insekten ein Zuhause und Nahrung gibt.

Somit können wir die Düngemittelgabe auf ein absolutes Minimum beschränken, was wiederum das Grundwasser vor Auswaschungen, speziell von Nitraten, schützt.

Als positiver Nebeneffekt werden durch die Zersetzung Stoffe frei, die die Weinrebe als Aromavorläufer in die Trauben transportiert und die komplexität der Aromatik der Weine fördert.

Da den Sommer über eine Gasse offen gehalten wird besteht für die Weinrebe auch weniger Konkurrenz beim Wasser, wodurch wir auf Bewässerung, auch in trockenen Jahren, verzichten können. Und der Humus speichert zusätzlich Wasser.

Dies sind zwei Punkte im Repertoire für den Weinberg, aber auch im Weinkeller tun wir unser Möglichstes.

Die gekühlte Gärung der Weine ist mittlerweile Standard in der Weinbereitung. Viele Betriebe setzen hierbei auf Kühlaggregate zur Erzeugung der Kälte.

Diese blasen die abgeführte Wärme meist nach außen in die Landschaft ab. Andererseits sind in der Herbstzeit Lesepersonal im Betrieb untergebracht und auch das Flaschenlager muss zum Winter hin temperiert werden um die Lagertemperatur gleichmäßig zu halten.

Wir nutzen daher eine Wärmepumpe, die zum Einen den Weinfässern die Wärme entzieht und auf der anderen Seite die gewonnene Wärme in die Betriebsheizung einspeißt.

So benötigen wir nur einen Bruchteil der Energie und schonen die Ressourcen. Angetrieben wird die Wärmepumpe per Photovoltaikstrom, von unserem Betriebsdach.

Die Kühlung wird durch unsere eigens entwickelte Gärsteuerung abhängig vom Bedarf zur optimalen Vergärung geregelt, wodurch auch in diesem Punkt nochmal ca. 20% Energie eingespart wird.

Nachhaltigkeit und nachhaltiges Wirtschaften ist und bleibt bei uns ein großes Thema

Windkraftnutzung im Weingut